이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

‘유전자변형생물체의 국가간 이동 등에 관한 법률(이하 'LMO')’과 ‘바이오안전성의정서’에서 현대생명공학기술을 이용하여 새롭게 조합된 유전물질을 포함하고 있는 생물체로 정의하고 있습니다.

여기서 생물체란 유전물질을 전달 또는 복제할 수 있는 생물학적 존재로(LMO법 제2조 제1호) 식물, 동물 미생물 등을 모두 포함하고, 현대생명공학기술은 인위적으로 유전자를 재조합하거나 유전자를 구성하는 핵산을 세포 또는 세포 내 소기관으로 직접 주입하는 기술(LMO법 제2조 제2호 가목)과 분류학에 의한 과(科)의 범위를 넘는 세포융합기술(LMO법 제2조 제2호 나목)로 정의됩니다.

LMO(Living Modified Organisms)는 GMO(Genetically Modified Organisms)와 혼용되어 사용되고 있지만 LMO는 살아있어 생식, 번식이 가능한 생물체를 의미하는 반면 GMO는 생식이나 번식이 불가능한 것도 포함하는 더 넓은 범위의 용어입니다. 예를 들어 땅에 심으면 자랄 수 있는 유전자변형 콩은 LMO이지만, 유전자변형 콩으로 만든 두부는 생식과 번식을 할 수 없으므로 LMO가 아닙니다.

LMO, GMO 외에도 유전자변형, 유전자조작, 유전자재조합 등 다양한 용어가 혼용되고 있었지만 LMO법에서 유전자변형생물체라는 용어로 통일하였습니다. 미국에서는 Genetically Engineered(GE)라는 용어를 사용하고 있으며 유전자재조합을 포함한 다양한 생명공학 기술을 아우르는 표현으로 생명공학(biotech)이라는 용어도 사용되고 있습니다.

식물 육종의 역사는 신석기 시대 원시인들이 식물들을 채집하고 기르면서부터 시작되었습니다. 유전자의 존재에 대해 알지는 못했지만 여러 특징이 뒤섞인 식물 집단에서 우수한 개체를 골라서 키우는 것을 거듭하면 원하는 작물을 얻을 수 있다는 것을 경험을 통해 알았던 것입니다.

현대적 육종의 핵심인 선발과 교배의 원리는 19세기 중반 멘델(Gregor Mendel)이 완두콩 교배 실험을 통해 처음으로 알려졌습니다. 당시에는 너무 혁신적인 내용으로 많은 사람들에게 받아들여지지 못했습니다. 그러나 20세기 초 과학의 발전과 함께 여러 나라의 과학자들이 독립적으로 유전 법칙을 재발견하게 됩니다. 유전자의 역할과 부모의 형질이 자손에게 전달되는 원리가 알려지게 된 것입니다. 덕분에 고른 품질을 가지는 집단을 보다 효율적으로 만들 수 있게 되었으며 이 방법은 현재까지 신품종 개발에 널리 활용되고 있습니다.

1901년 드 프리스(Hugo de Vries)는 달맞이꽃의 돌연변이체 관찰을 통해 자손의 유전 정보가 부모와 달라지는 돌연변이가 진화, 즉 종이 변화하는 이유라는 것을 알아내었습니다. 그러나 자연적으로 돌연변이는 너무 낮은 빈도로 일어나기 때문에 자연 돌연변이를 이용한 육종은 대단히 오랜 시간과 끈기를 필요로 하는 일이었습니다.

이러한 문제점을 해결하기 위해 인위적으로 돌연변이를 일으키는 방법에 대한 연구가 시작되었습니다. 1926년 멀러(Hermann Joseph Muller)가 초파리 실험을 통해 X선이 돌연변이를 일으킨다는 것을 발견하였으며 1934년에는 돌연변이 유도 기술로 만들어진 담배가 최초로 실용화 되었습니다. 그 이후 방사선 조사, 화학적 처리를 통한 돌연변이 유도 기술은 현재까지도 중요하게 이용되고 있습니다.

그러나 이러한 방법들은 생물체가 가지고 있는 유전적 한계를 넘을 수 없습니다. 예를 들어 장미는 파란 색소를 만드는 유전자를 가지고 있지 않기 때문에 전통적인 육종으로는 파란 장미를 만들 수 없어 파란 장미의 꽃말은 ‘불가능’이라고 한다지요. 전통적인 방법만으로는 다양한 형질, 기후변화 대응, 높은 생산량 등의 요구를 만족시킬 수 없었습니다.

이러한 한계는 20세기 후반 생명공학의 발전과 함께 전기를 맞이합니다. 1973년 스탠리 코언(Stanley Cohen)과 허버트 보이어(Herbert Boyer)가 서로 다른 종의 DNA를 이어 붙여 재조합 DNA를 만들어낸 것입니다. 이 방법을 통해 원래 그 생물체가 가지고 있지 않은, 다른 생물체의 유전자를 이식하는 일이 가능해 졌습니다. 덕분에 1978년에는 소나 돼지에서 추출하던 인슐린을 대장균이라는 미생물에서 빠르고 값싸게 만들 수 있게 되었습니다.

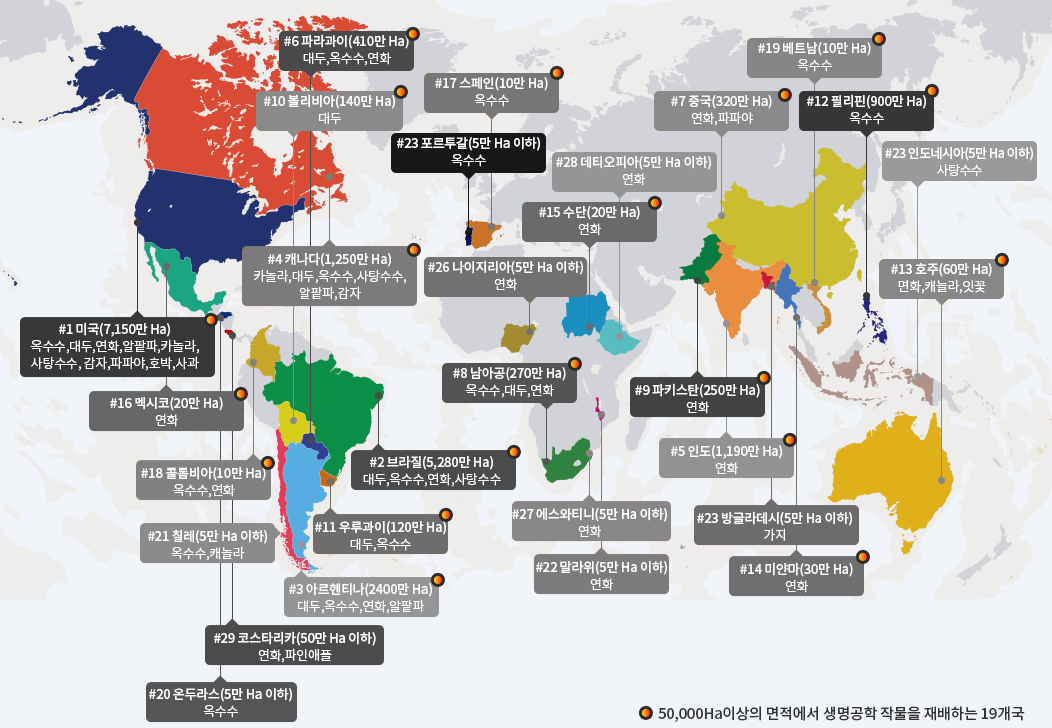

현대 생명공학기술이 적용된 작물 중 처음으로 상업적 승인을 받은 것은 1994년 과숙을 억제하여 유통 기한을 늘린 토마토, ‘FLAVR SAVR’였습니다. 현재는 병충해 저항성, 환경 적응성, 영양 성분 강화, 독성 억제 등 다양한 특성을 가진 작물이 개발되어 식품, 사료, 산업 등 다양한 분야에서 이용되고 있습니다. 2019년 기준으로 유전자변형작물은 세계 29개국의 대한민국 면적 19배에 달하는 면적(약 1억9천만 ha로 전 세계 농경지의 12% 수준)에서 재배되며 전 세계 72개국에서 이용되고 있습니다(ISAAA, 2020).

전통 육종이 교배와 선발을 이용한다면 유전자변형기술은 유전자의 직접적 변이를 이용합니다.

전통육종은 자연적으로 교배가 가능한 종 사이의 인위적 교배를 통해 보다 우수한 형질을 가진 품종을 만들어낼 수 있지만 교배 과정에서 원하지 않는 형질까지도 함께 유전될 수 있으며 이 경우 후대종에서 원하는 형질을 가진 개체만을 선발하는 데 시간이 오래 걸립니다.

반면 유전자변형기술은 자연적으로 교배가 가능한 종의 유전자의 범위를 넘어 동물, 식물, 미생물 등 모든 생물체를 대상으로 필요한 유전자를 찾아내어 이용할 수 있으며 원하는 유전자만 선택적으로 변형 및/또는 도입이 가능해 신품종 개발에 시간과 비용을 단축할 수 있습니다. 하지만 기술이 사용된 기간이 상대적으로 짧기 때문에 알려지지 않은 위해성이 존재할 우려가 있어 사전예방원칙에 따라 안전성 검증에 많은 시간과 비용을 들이고 있습니다.

우리 국가가 바이오안전성의 정서를 채택한 이후 범국가적 차원에서

동 의정서의 국내 이행을 위해 「유전자변형생물체의 국가 간 이동에 관한 법률(이하 'LMO법')」을 2001년 3월 28일에 제정 공포하였다.

이후, 이 법을 실천할 LMO법 시행령 및 시행규칙을 관계부처 협의를 거쳐 시행령은 2005년

9월 30일 대통령령 제 19062호로, 시행규칙은 2006년 3월 산업자원부령 제 327호로

각각 제정 공표하였다. 이에 따라, LMO 관계부처는 각 부처의 업무영역에 적합한

LMO법 시행의 구체적 절차를 담은 통합고시를 마련하고 2007년 12월 27일에

공표함으로써 국내 LMO 안전관리에 대한 법적 제도적 장치를 완비하였다.

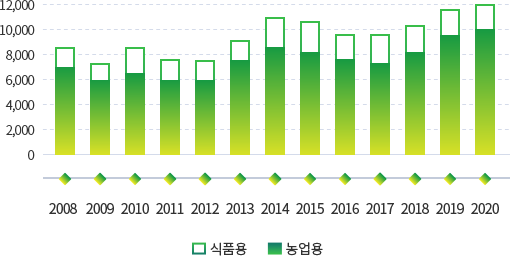

우리나라에서는 LM작물을 재배하지 않으나 식용 및 사료용으로 LMO 농산물을 수입하고 있으며 2020년 기준 1,197만 톤을 수입하였다.

그중 사료용으로 수입하는 물량은 전체 중 83.4%에 해당하는 998.8만 톤이다.

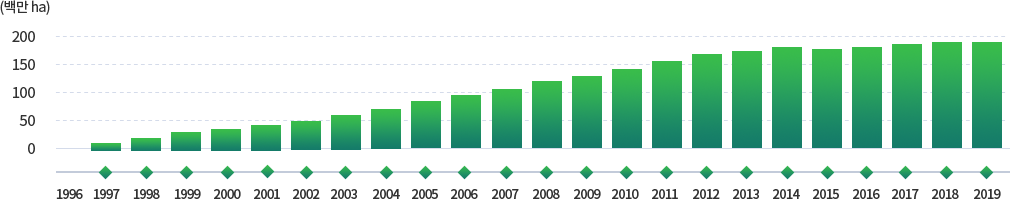

2019년 전 세계 LM 작물 재배면적은 1억 9,040만 헥타르이것은 상업적 재배를 처음 시작한 1996년의 170만 헥타르에서 112배 증가한 것이다. LM 작물을 재배하는 29개국 중 재배면적 상위 5개국인 미국(71.5M ha), 브라질(52.8M ha), 아르헨티나(24.0M ha), 캐나다(12.5M ha), 인도(11.9M ha)의 재배면적을 모두 합치면 총 1억 7,270만 헥타르로 전 세계 LM 작물 재배면적의 91%를 차지한다. 그 외 파라과이, 중국, 남아공, 파키스탄, 볼리비아, 우루과이, 필리핀, 호주, 미얀마, 수단, 멕시코, 스페인, 콜롬비아, 베트남 등 19개국이 5만 헥타르 이상의 면적에서 LM 작물을 재배하고 있다. EU에서는 스페인과 포르투갈에서만 조명나방의 피해를 막기 위한 해충저항성 옥수수를 재배했다.

LMO 재배면적(ISAAA)

LMO 재배면적(ISAAA)

2019년까지 43개국에서 29개 작물의 식용, 사료용, 가공용 LMO 승인화훼 작물인 카네이션, 장미, 페튜니아를 제외한 29개 작물 403개 이벤트에 대하여 식품용 2,115건, 사료용 1,514건, 환경방출 또는 재배용 856건 등 총 4,485건이 승인되었다. 가장 많은 승인을 받은 작물은 옥수수로 35개국에서 146개 이벤트의 승인을 받았으며 면화(27개국 66개 이벤트), 감자(13개국 49개 이벤트), 대두(31개국 38개 이벤트), 유채(15개국 38개 이벤트)가 그 뒤를 이었다.

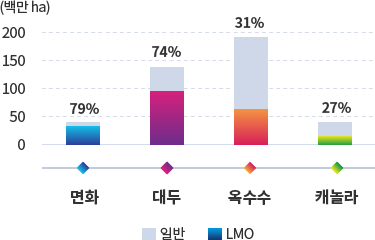

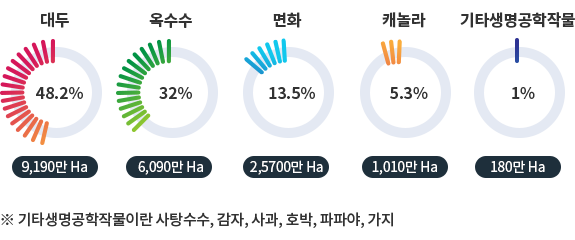

2019년에는 전 세계에서 14종의 LM 작물을 재배가장 많이 재배된 LM 작물은 콩, 옥수수, 면화 및 캐놀라였다. 대두는 전 세계 LM 작물 재배면적의 48%에 해당하는 9,190만 헥타르에서 재배되었으며, 옥수수(6,090만 헥타르), 면화(2,570만 헥타르), 캐놀라(1,010만 헥타르) 등 4개 작물이 전체 LM 작물 재배면적의 99%를 차지하였다. 그 외에도 알팔파, 사탕무, 사탕수수, 파파야, 홍화, 감자, 가지, 호박, 사과, 파인애플 등 다양한 작물이 상업적으로 재배되고 있다.

재배면적 및 LMO 채택률(ISAAA)

재배면적 및 LMO 채택률(ISAAA)

2019년 재배된 생명공학 작물(ISAAA)

2019년 재배된 생명공학 작물(ISAAA)

해충저항성(IR), 제초제저항성(HT) 및 IR/HT 복합형질을 가장 많이 채택해충저항성과 제초제내성의 복합형질 작물 재배가 꾸준히 증가하여 2019년에는 8,510만 헥타르에서 재배되었으며 이것은 전 세계 LM 작물 재배 면적의 44.7%에 해당하는 것으로 가장 높은 비중을 차지하였다. 2018년까지 가장 지배적이었던 제초제내성 작물의 채택률은 약간 감소하여 42.8%가 되었으며 해충저항성 작물은 12.4%에 해당하는 면적을 차지하였다. 바이러스 내성을 포함한 기타 형질은 1% 미만으로 내염성 대두, 지질 개선 캐놀라, 갈변 방지 사과, 아크릴아마이드 저감 감자 등 다양한 형질의 LM 작물이 개발되어 재배되고 있다. 2021년에는 베타카로틴을 강화한 황금벼(golden rice)가 필리핀에서 재배 승인을 받았다.

출처 : ISAAA

출처 : ISAAA

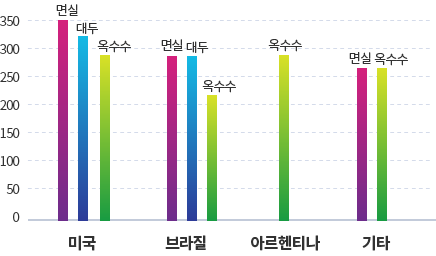

2020년 총 1,197만 톤 규모의 LM 작물을 식용, 사료용으로 수입 승인2020년 한 해 동안 수입 승인된 LM작물은 용도별로 83.4%인 998.8만 톤이 사료용, 16.5%인 198.5만 톤이 식용이었으며 작물별로는 옥수수가 전체 수입량의 90%인 1,078만 톤, 대두는 식품용으로만 98만 톤, 면화는 농업용으로만 20만 톤이 수입 승인되었다.

국가별 수입 승인 물량은 미국이 351만 톤으로 전체의 29%를 차지하고 있으며 그다음으로는 아르헨티나가 294만 톤(25%), 브라질이 280만 톤(24%) 순이다. 파라과이 등 기타 국가의 비중도 증가하여 전체 수입 승인량의 23%인 273만 톤이 수입되었다.

연도별 수입 승인량(단위:천톤)

연도별 수입 승인량(단위:천톤)

국가별 수입 승인량(단위:만톤)

국가별 수입 승인량(단위:만톤)

2020년 농업용 수입 승인량은 999만 톤으로 2018년보다 50만 톤 증가작물별로는 옥수수가 대부분으로 98%에 해당하는 978만 톤이 수입 승인되었으며 면실 20만 톤(2%) 및 소량의 대두와 캐놀라가 수입 승인되었다. 주요 수입국은 브라질(177만 톤, 18%), 아르헨티나(294만 톤, 29%), 미국(278만 톤, 28%)였으며 기타 국가에서도 250만 톤(21%)이 수입 승인되었다.

| 농업용 | 전체 | 면실 | 옥수수 | 기타 | ||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 총계 | 총금액 | 물량 | 금액 | 물량 | 금액 | 물량 | 금액 | |

| 2008 | 702 | - | 9 | - | 693 | - | 0.2 | - |

| 2009 | 591 | 1274 | 10 | 31 | 581 | 1243 | 소량 | 소액 |

| 2010 | 657 | 1517 | 12 | 37 | 645 | 1480 | 0.02 | 0.1 |

| 2011 | 598 | 1898 | 13 | 38 | 585 | 1860 | 0.05 | 0.1 |

| 2012 | 593 | 1828 | 15 | 44 | 578 | 1784 | 소량 | 소액 |

| 2013 | 720 | 2128 | 15 | 44 | 578 | 1784 | 소량 | 소액 |

| 2014 | 854 | 2187 | 18 | 70 | 836 | 2117 | 0.01 | 0.1 |

| 2015 | 809 | 1702 | 16 | 55 | 793 | 1647 | 0.06 | 0.2 |

| 2016 | 774 | 1502 | 18 | 53 | 756 | 1449 | 소량 | 소액 |

| 2017 | 732 | 1385 | 15 | 45 | 717 | 1340 | 소량 | 소액 |

| 2018 | 800 | 1654 | 15 | 38 | 785 | 1616 | 소량 | 소액 |

| 2019 | 949 | 1841 | 16 | 39 | 933 | 1802 | 소량 | 소액 |

| 2020 | 999 | 1993 | 20 | 39 | 979 | 1954 | 소량 | 소액 |

2020년까지 170건에 대하여 농업용으로 위해성심사 승인2008년부터 2020년까지 5개 작물, 170건의 농업용 위해성심사 승인이 있었다. 작물별로는 콩 29건, 옥수수 88건, 면화 31건, 캐놀라 17건, 알팔파 5건이며 그중 2020년에 새로 승인된 건은 옥수수 1건 및 캐놀라 1건이다.

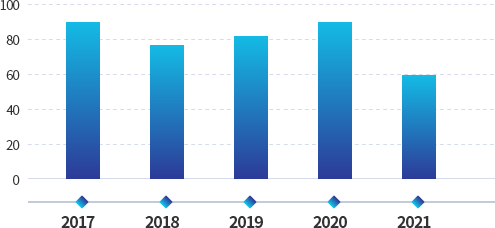

2021년 농촌진흥청에서는 60건의 격리포장 실험 수행농촌진흥청에서는 유전자 기능 연구, 고부가가치 물질 생산, LMO 안전관리 연구 등을 위한 LMO 연구개발 및 격리포장 실험을 수행하고 있다. LMO 연구는 신고된 연구시설 내에서만 수행해야 하며 LM 작물의 환경방출실험은 LMO 위해성 전문가심사위원회의 별도 심사를 받아야 한다. 2021년 농촌진흥청에서 LMO 연구개발을 위해 승인한 격리포장 실험은 60건이었다.

농촌진흥청 내 연도별 환경 방출 실험 건수(단위:건)

농촌진흥청 내 연도별 환경 방출 실험 건수(단위:건)

ISAAA Brief 55- Status of Commercialized Biotech/ GM Crops in 2019

농림축산식품부 : 농산.축산, 식량.농지.수리, 식품산업 진흥, 농촌개발 및 농산물 유통에 관한 사무를 관장

바로가기농림축산검역본부 : 가축전염병 및 농축산물의 생산성 향상에 관련된 국가방역정책수립

바로가기국립종자원 : 농생명산업을 선도하는 종자관리 전문기관

바로가기국립농산물품질관리원 : 친환경농산물인증, 원산지관리, 농산물안전성 및 농업통계조사, GMO관리 등 수행

바로가기해양수산부 : 해양자원 개발 및 해양과학기술 진흥

바로가기환경부 LMO 위해성평가기관 : 유전자변형생물체(GMO/LMO)에 대한 정보 제공

바로가기식품안전나라 : 식품, 식재료, 음식점, 카페의 위생관련 정보 제공

바로가기한국바이오안전성정보센터 : 유전자변형생물체 및 바이오신기술에 대한 정보 수집, 제공, 교류, 교육, 홍보 및 국제협력업무 수행

바로가기